|

|

|

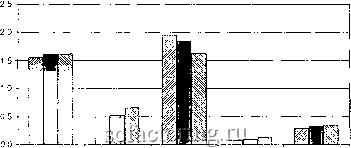

Факторинг Минералы. Российский минерально-сырьевой комплекс Тонны нефтяного эквивалента  Рис. 9. Динамика потребления природного газа на душу населения в среднем в мире и основных регионах в конце XX в. (годы: 1 - 1988, 2 - 1993, 3 - 1999) Сев. Америка Европа Б. СССР Остапьиой мир Весь мир 1 Ш2 ШЗ Во всех указанных регионах, как и в мире в целом, отмечалось наращивание потребления газа за исключением региона бывшего Советского Союза. В последнем, за указанный период, потребление сократилось почти на 100 млрд.м или на 14%. Крупнейшими регионами потребления газа являются: Северная Америка, Западная и Центральная Европа, а также регион бывшего СССР. На их долю к концу 90-х годов приходилось около 75% мирового потребления газа. Эти регионы (особенно Северо-Американский и бывшего Советского Союза) характеризуются наиболее крупными уровнями душевого потребления газа, многократно превышающими среднемировой уровень (рис. 9). Для Северо-Американского и Европейского регионов, а также для мира в целом характерна тенденция к повышению, а для региона бывшего СССР - к понижению объемов душевого потребления (рис. 9). Темпы увеличения потребления газа, как мы полагаем, в перспективе, по крайней мере, нескольких десятилетий, будут сохраняться, как минимум, на среднемировом уровне (без России) последнего десятилетия XX в. (таблица 2). По прогнозам Всемирного Энергетического Совета рост потребления газа в мире до 2020 г. составит 1.72-2.47 % в год. Высокие прогнозные оценки роста потребления газа подкрепляются также тем, что в 90-х годах ускорились темпы наращивания масштабов использования газа не только в развитых, но и в развивающихся странах. Крупные ресурсы газа в недрах, меньшая степень их разведанности и промышленного использования относительно ресурсов нефти, а также экологические аспекты, предопределяют тенденцию к увеличению доли природного газа в перспективе в общемировом энергетическом балансе. Естественно, возникает вопрос о том, как соотносится эта тенденция с ресурсами природного газа в недрах. Современные общемировые доказанные запасы природного газа превышают достигнутый на сегодня объем его добычи более чем в 60 раз. По крупнейшим регионам мира это соотношение составляет (см. рис. 6): Северная Америка - 11, Латинская Америка - 69, Африка - 100, Европа - 19, АТР - 43, Средний Восток - 278, бывший Советский Союз - 78. Указанная неравномерность размещения доказанных запасов, масштабов добычи и потребления предопределяют дальнейшее усиление глобализации мирового рынка природного газа и промышленного использования его ресурсов. Мировой объем экспорта-импорта в конце 90-х годов увеличился до 550-600 млрд.м в год. Крупными потребителями газа, кроме США и России, являются страны Западной и Центральной Европьг На долю последних приходится 520-530 млрд.м в год при собственной добыче - 276 млрд.м. Дефицит восполняется поставками из России и Алжира (до 40 млрд.м). Внутри этого региона экспортерами являются Нидерланды и Норвегия. Огромным рынком для поставок газа располагают страны АТР, в том числе Китай и Индия, практически не располагающие собственными его ресурсами. Крупными экспортерами являются: Канада (поставляет только в США), Индонезия (сжиженный газ поставляет в Японию, Южную Корею, Тайвань). Конъюнктура мирового рынка на газ характеризуется тенденцией увеличения спроса. Мировые цены на газ изменяются соответственно изменениям цен на нефть. В 1997 г., например, среднегодовая цена составила 92 долл./ЮОО м , в 1998 г. она понизилась в среднем на 10%, а к концу 1999 г. - повысилась до 90 долл./ЮОО м и в 2000 г. - до 110-130 долл./ЮОО м Оценки первичных прогнозных ресурсов газа в недрах планеты, сделанные в разное время геологической службой США и российскими геологами, неоднозначны. Из многих вариантов наиболее близкими оценками являются 436 и 546 трлн.м (Минеральные ресурсы мира..., 1999; Минеральные ресурсы мира..., 2000). По нашим оценкам накопленная добыча газа за весь период его использования составляет порядка 78 трлн.м (в том числе на территории бывшего СССР - 18 трлн.м). Реализация первоначальных ресурсов (в оценке по меньшему варианту) составляет 225 трлн.м (сумма современных доказанных запасов и накопленной добычи) или около 50%. Оставшиеся неразведанные в недрах ресурсы газа превышают 200 трлн.м. Таким образом, с учетом разведанных крупных запасов и еще не разведанных ресурсов, а также с учетом дальнейшего роста добычи и потребления, можно утверждать, что природный газ сохранит в мировом энергетическом балансе роль важнейшего энергоносителя в течение всего XXI столетия. При этом, безусловно, сложность и трудоемкость поиска, разведки и извлечения оставшихся ресурсов газа в недрах повысится весьма значительно. Уголь Как известно, до начала 50-х годов XX в. мировая энергетика базировалась, главным образом, на использовании угля. Его доля в мировом производстве энергии в середине прошлого столетия находилась в пределах 60-65%. В 50-х и 60-х годах в промышленно развитых странах и бывшем СССР шел процесс вытеснения угля нефтью, а затем газом и атомной энергией. К 1970 году в мировом энергобалансе доля угля снизилась до 28-30%. При абсолютном росте производства и потребления угля более низкими темпами, чем нефти и газа, его доля в структуре энергобаланса к началу XXI столетия составляла 26% против 29% в 1990 г. На это в значительной степени оказали влияние резкое сокращение добычи и использования в 90-х годах угля в России и замена его газом. С 1996 г. в России за счет газа производилось более 50%, а за счет угля лишь 11-12% всей энергии. На таком общем фоне снижения доли угля относительно нефти и газа в производстве энергии тенденции абсолютного роста добычи и промышленного использования угля в мире (без России) в 90-х годах имели стабильный характер, что отражено в таблице 3 и на рисунке 10. Более заметно спрос на уголь стал возрастать с средины 90-х годов, и во многих странах повысились темпы добычи и использования угля в производстве электроэнергии. Развитые страны, наряду с использованием 52% нефти и 60% природного газа, потребляют так же около 50% угля от мировых объемов их потребления. Крупнейшими производителями и потребителями угля являются США и Китай. На их долю приходится около половины мировых объемов добычи и потребления (таблица 3, рис. 10). Уголь в 90-х годах как и во второй половине XX в., по удельному весу в структуре мирового энергобаланса стабильно остается вторым энергоносителем после нефти. Главнейшей областью его использования является производство электроэнергии. Его доля в этом производстве в среднем в мире составляет около 45%, в том числе: в США - в районе 60%,

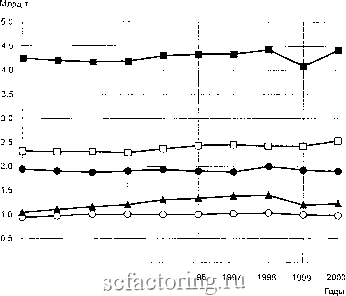

* - согласно (Инфо ТЭК 2001; Краснянский, 2000; Козловский, 1999; Минеральные ресурсы России..., 1999; Попов, 1999; Подготовка информационно-аналитических материалов..., 2002; Российский статистический ежегодник..., 2000).  Рис. 10. Динамика добычи углей всех типов в 90-х годах XX в. (объемы потребления близки объемам добычи) (1 - мир без России, 2 - развитые страны, 3 -остальные страны без России, 4 -США, 5 - Китай) 1991 1992 1993 1994 1995 19 Китае и Индии - 70%, Австралии - 75%, Польше - 80%. Кроме энергетической роли уголь является необходимым сырьем в металлургической, химической и других отраслях промышленности. Важное значение угля нельзя недооценивать в бытовом секторе, особенно в отдаленных северных и слабо освоенных регионах многих стран мира и, в частности, России. Преобладающая часть добываемого в мире угля используется в странах - его производителях. Если почти две трети годового мирового объема добычи нефти участвует в экспортно-импортных потоках, то такая доля угля составляет 10-11%. Объем экспорта-имгюрта угля имеет тенденцию умеренного роста. К концу 90-х годов он достиг около 500 млн.т, в том числе внутри развитых стран, соответственно, 325-345 млн.т и в остальных Таблица 3 Динамика добычи и потребления угля в 90-х годах XX в. (без России)*

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||