|

|

|

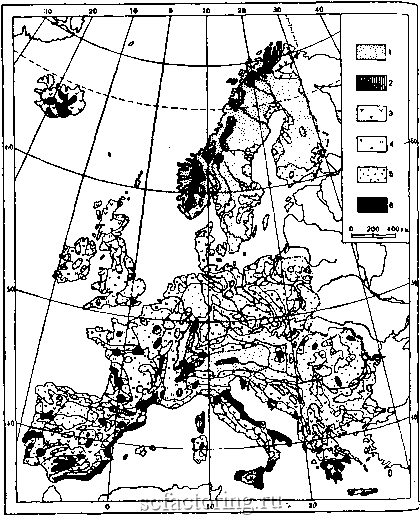

Факторинг Природные ресурсы мира НИНЫ Южной и Средней Европы с пригодным для распашки рельефом и благоприятными агроклиматическими условиями были освоены под пашни несколько столетий назад. Еще в средние века осушались заболоченные местности, расширялись орошаемые участки. Рост европейского населения и усиливавшийся дефицит продуктивных угодий стимулировали распашку склонов возвышенностей и низкогорий, что спровоцировало интенсивную эрозию, поразившую в конце XVIII и начале XIX в. многие тысячи гектар продуктивных земель. В начале XIX в. во многих районах Европы было осуществлено защитное лесоразведение, и в результате разрушение земель приостановлено. Низкопродуктивные земли постепенно мелиорировались. В XX в. произошло сокращение площади сельскохозяйственных угодий, рост лесных массивов, увеличение городских, горно-промыщ-ленных и рекреационных земель, часто поглощающих первоклассные по качеству сельскохозяйственные или лесные угодья. Одновременно наблюдается глубокая качественная трансформация земель, обусловленная интенсивной химизацией и механизацией сельскохозяйственных работ, внедрением особых методов обработки почв, развитием адаптивного земледелия. В последние годы в почвах Европы усилились природно-антропо-генные процессы, связанные с интенсивным загрязнением воздуха соединениями серы, которые выбрасываются промышленными объектами и с воздушными потоками переносятся в соседние районы. В результате возникают кислотные дожди , вызывающие в ландшафтах усиленное закисление почв и ускоренный вынос питательных элементов. От этого страдают изначально кислые таежные почвы Фенноскандии, древесная растительность, гидробионты в пресных водоемах. Трансформация земельных ресурсов Европы происходит и в результате их разрушения горными разработками. Последующая ре-1 культивация создает особые, антропогенные по происхождению земли. И наконец, почвы и земли Европы служат резервуаром для захоронения огромной массы твердых отходов, накапливающихся в окрестностях городов; в процессе их разложения возникают весьма ощути-! мые биогеохимические аномалии. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ Общий обзор Земли, освоенные сельским хозяйством, занимают 224 млн. га или почти половину земельного фонда. По степени распаханности территории Европа занимает первое место среди прочих частей света. Здесь имеются обширные равнинные местности (Среднеевропейская, Венециано-Паданская, придунайские равнины, Месета и др.); на большей части поверхности господствует мягкий, умеренно влажный кли а суровые зимы - редкость. Кроме того, в Европе развиты достаточно плодородные почвы. Таким образом природные условия, высокая плотность населения и традиции европейцев тщательно осваивать каждый клочок земли, пригодный для земледелия, способствуют высокой распаханности территории. Гумидные и субгумидные ландшафты Европы на протяжении многих столетий подвергались интенсивной эксплуатации, поэтому ландшафтная структура во многих районах коренным образом преобразована. Гидромелиоративное, химическое, агротехническое воздействие, создание новых био- и агроценозов с отличной от естественной продуктивностью являются специфической особенностью современной природной среды Европы. На территории Европы существуют природные барьеры, сдерживающие сельскохозяйственное производство, особенно - растениеводство. По данным ЮНЕП (1982), 33% европейской площади занимают низкопродуктивные почвы, бедные биогенными элементами, 12% площади представлены крутыми горными склонами с маломощным почвенным слоем, на 8 % - продуктивность земель снижена вследствие недостатка влаги, еще на 8% - вследствие ее избытка. Лишь на 36% площади европейских земель отсутствуют серьезные лимитирующие факторы для занятия сельским хозяйством, на остальной территории освоение земель и повышение продуктивности почв возможно только при условии сложного и разнообразного мелиоративного воздействия. Пахотные земли. В Европе в 1989 г. в обработке находилось 140,1 млн. га, или 30% площади; из них пахотными угодьями было занято 126,1 млн. га и плантациями - 14,0 млн. га. Земледельческое освоение территории на севере, в центре и на юге (рис. 21) Европы существенно различается. Самый высокий коэффициент земледельческого использования (КЗИ) на Среднеевропейской и на придунайских равнинах; в Румынии, Польше, Венгрии, на востоке Германии, Дании он составляет более 80%. На западе Средней Европы распаханных земель меньше: на западе Германии и во Франции-50%, в Великобритании - 40, в Ирландии - всего 17%, сельскохозяйственного фонда. В этих районах господство переходит к культурным лугам и улучшенным пастбищам. На субтропическом Юге, где равнин мало, пашни занимают всего V, земель, используемых в сельском хозяйстве. Здесь чистые посевы чередуются с полями, обсаженными древесными культурами, с плантациями и виноградниками. Например, в Италии плантации занимают до 17% всех сельскохозяйственных земель, в Испании - 16%, в Португалии - 14%. Резервов для расширения площади пашни в зарубежной Европе немного, по обследованию ФАО (1976) - всего 6 млн. га. В последние Десятилетия отмечается довольно устойчивое сокращение площади обрабатываемых земель за счет их отчуждения на различные хозяйственные нужды. Так, в 1974 г. площадь под обработкой составляла 147 лн. га, а в 1989 г. - уже 140,1 млн. га (табл. 17). Обеспеченность  Рис. 21. Использование земель в Европе (без СССР): i - леса.: - экстенсивные пастбища, 5 - луга,-< - культурные луга, J - пашни, в - сады и плакгаи пашней на душу населения в Европе равна 0,28 га. Но в Германий Великобритании на одного человека приходится 0,12 га, в Нидерда дах и Бельгии - 0,06 га и т. д. Луга и пастбища. Общая площадь Лугов и пастбищ в Европе ставила в 1989 г. 84,0 млн. га (18% территории). Пастбища приУГ чены главным образом к склонам горных массивов и к возвы тям, а луга распространены на равнинах, где они чередуются с участками пашен. В Северной Европе, в тундровых и таежных ландшафтах кормо-рых угодий мало: всего 2% в Финляндии, 16-18% в Норвегии и Щвеции. Здесь скот содержат преимущественно в стойлах, а для выпаса часто используют лесные поляны или вырубки. Разнотравно-злаковые луга широко развиты на прибрежных равнинах Исландии и представляют собой высококачественные пастбища. Таблица 17. Структура земельного фонда европейских стран (1989) (по РАО Production yearbook, 1989, 1990)

Средняя Еврот

Южная Европа Албания Греция Испания Италия ортлталия Oi-ославия роиа в целом

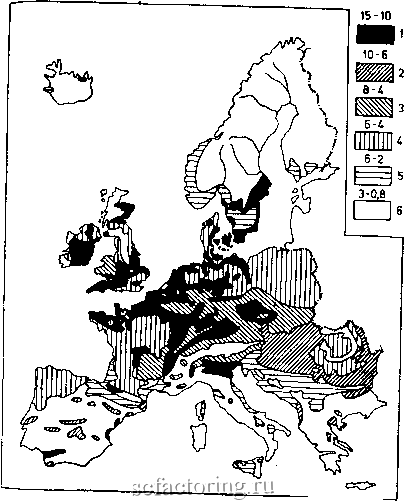

8 Средней Европе культурные луга и улучшенные пастбища рас-Ространены повсеместно и часто преобладают среди сельскохозяйст- венных земель. Естественные пастбища и луга приурочены на Сред, неевропейской равнине к гестам , зандровым равнинам, версщатни-кам. В европейских субтропиках равнинные пастбища отсутствуют, скот выпасается на склонах холмов и гор. Здесь господствует отгонная система животноводства с многокилометровыми перегонами йсота. В целом в Европе основу кормовой базы животноводства составля-ют не естественные пастбища, а в разной степени окультуренные улучшенные луга, клин сеяных трав и фуражных культур на обрабатываемых землях и интенсивно мелиорируемые пастбища. Продуктивность луговых или пастбищных агроландшафтов опреде-ляется следующими факторами: климатическим потенциалом (соотношением тепла и влаги и их режимом), естественным плодородием почв и условиями рельефа, влияющими на почвенный покров и местный климат. Наиболее продуктивны луга Среднеевропейской равнины. Падании, Баварского плато, где ограничивающие факторы проявляются слабо и выход сухой массы трав на неорошаемых лугах может достигать 10-12 т/га (рис. 22). Значительно ниже (от 4 до 6 т/га сухой массы) продуктивность травостоев немелиорируемых лугов и пастбищ Средне- и Нижнедунайских равнин, расположенных в области недостаточного увлажнения. При орошении эти агроландшафты повышают выход биомассы до 8-20 т/га. К такой же категории продуктивности относятся долинные луга Пиренейского полуосторова (по долинам рек Эбро, Гвалкви-вира, Дуэро, Тахо, кастильских плато). В условиях орошения весьма продуктивны луга фракийских низменностей, равнин Фессалии. Большая часть лугов и пастбищ на равнинах Польши, Германии, на севере Франции подвержена переувлажнению, и в зависимости от степени выраженности этого процесса продуктивность кормовых угодий колеблется от 8 до 4 т/га сухой массы. Во Франции луга более продуктивны, чем на востоке Среднеевропейской равнины, но они очень страдают от перевыпаса. Сильно деградированы и пастбища Га-лиссии. Пастбищные агроландшафты на низкогорьях и среднегорьях Центральной Европы, в предгорьях Альп и Карпат, Центрального массива Франции обладают довольно высокой продуктивностью. Высокогорные пастбища Альп, Карпат, Пиренеев при отсутствии мелиорации отличаются сниженной продуктивностью из-за недостатка тепла на бол* ших высотах, маломощности почв, краткости вегетационного сезона в среднем эти пастбища дают от 800 кг/га до 3 т/га сена. В пастбищных агроландшафтах теплого пояса неорошаемые естественные травостои могут давать лишь от 1 до 3 т/га сена.  Рис. 22. Продуктивность (т/га сухого вещества) пастбищ Европы (без СССР) по Livestock production... 1982) Природно-антропогенные процессы в агроландшафтах. Различия в продуктивности пахотных, луговых и пастбищных агроландшафтов Европы нивелируются за счет применения разнообразных мелиора-*ий. Основное внимание уделяется преодолению неблагоприятных Риродных предпосылок, лимитирующих факторов - переувлажне- ю, иссушению, недостатку питательных соединений в ландшафте, обходимых для создания более значительной биомассы. По интен-чвности мелиоративного воздействия на земли Европы прочно удер-

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||